Automatisierung bei der Tränketechnik

Bei der Tränketechnik in der Kälberhaltung stehen eine Arbeitserleichterung und der optimale Erhalt der Milchqualität bis zum Vertränken im Vordergrund. Aktuelle Entwicklungen automatisieren den Transport der Milch vom Melksystem zum Kälberstall.

Kurz & bündig

➜ Kälber müssen mit einer ausreichenden Milchmenge versorgt werden, sodass sie in der Milchtränkeperiode hohe Zunahmen erreichen.

➜ Smarte Systeme erleichtern die Versorgung der Kälber durch ein hohes Mass an Automatisierung.

➜ Bei kleinen betrieblichen Strukturen braucht es noch Innovationen für ein kostengünstiges Fütterungssystem.

Raphael Graf, UFA-Ressortleiter Kälber, bei der Installation eines Kälbertränkesystems.

Ob eine Kuh eine gute Milchkuh wird, entscheidet sich in den ersten Lebenswochen. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem eine intensive Fütterung der Kälber nach der Geburt und in der Aufzuchtphase der Kälber. Vor diesem Hintergrund gibt es zahlreiche technische Entwicklungen, die das Tränken der Kälber optimieren und für betreuende Personen erleichtern sollen.

Raphael Graf, der bei der UFA für das Ressort Kälber zuständig ist, fasst die Tränketechnik zunächst zusammen: «Es gibt verschiedene Systeme unterschiedlicher Hersteller. Aber grundsätzlich geht es bei der Tränketechnik darum, dem Kalb eine alters- und bedarfsgerechte Tränke zu bieten, welche es durch portionierte Mengen zu sich nehmen kann.»

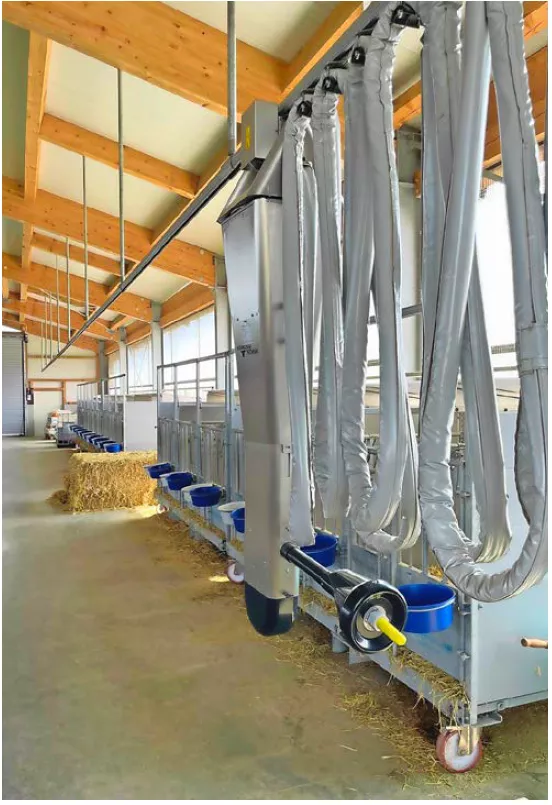

Das Tränkesystem Calfrail fährt an einer Führungsschiene entlang und füttert die Kälber per Roboterarm automatisch und individuell.

Mit dem Milchmobil das Tränken optimieren

Zum optimierten Tränken kann das sogenannte Milchmobil genutzt werden. Dabei hat jedes Kälber-Iglu seine Nummer mit der zuvor festgelegten Anzahl der zu fütternden Liter. Beim Dosieren kommt die entsprechende Menge in den Tränkebehälter mit dem Sauger. Die Trockensubstanzkonzentration bleibt bei allen Kälbern gleich. «Dies erleichtert das Schleppen der Milch, das Aufwärmen, Rühren und Berechnen des Milchpulvers», erklärt Graf. Ziel sei es, die Kälber mehrmals zu füttern, sodass sie über den Tag verteilt zwei bis drei warme Portionen erhalten, denn eine konstante Fütterung sei in der Kälberhaltung essenziell. Das Milchmobil fasst, je nach Bedarf, unterschiedliche Litermengen und reicht von etwa 100 bis 300 Liter. Aufgewärmt werden die Milch oder das angerührte Milchpulver durch eine Wasserbadheizung. Durch ständiges Rühren wird die Milch dabei bewegt, ein Aspekt, der beim Einsatz von Milchpulver wichtig ist. Das Milchmobil hat zudem eine Pasteurisierfunktion. Die Rohmilch wird dabei auf 72,5 Grad Celsius erhitzt und für 20 Sekunden auf dieser Temperatur gehalten. Dadurch werden mögliche Krankheitserreger abgetötet. Danach wird die Milch durch einen Kühlboden wieder aktiv abgekühlt.

Durch die Automatisierung soll das Tränken der Kälber optimiert und für betreuende Personen erleichtert werden.

Saubere Tränkeeimer – sonst bringt Pasteurisieren nichts

Das Pasteurisieren der Milch erfordert ein gutes Management, denn die Hygiene spielt eine wichtige Rolle. Die Tränkeeimer müssen immer sauber sein, denn Rückstände können die pasteurisierte Milch umgehend wieder kontaminieren.

Dies bestätigt auch Martin Kaske, Tierarzt und fachlicher Leiter des Rindergesundheitsdienstes Schweiz. «Grundsätzlich ist das Pasteurisieren von Milch keine schlechte Sache. Aber wenn der hygienische Status der Tankmilch ohnehin gut ist und die Eutergesundheit der Herde passt, dann ergibt sich aus dem Pasteurisieren kein zusätzlicher Nutzen, denn der Status der Milch ist schon ohne Pasteurisieren in Ordnung.» Vor diesem Hintergrund ist die Überlegung, die Sperrmilch von Kühen, die mit Antibiotika behandelt wurden, zu pasteurisieren und zu vertränken, zunächst einleuchtend. Allerdings können durch die Pasteurisierung zwar Keime abgetötet werden, Rückstände von Antibiotika werden dadurch aber nicht beseitigt.

«Es ist korrekt, dass die Konzentration vieler Antibiotika in der Milch durch das Pasteurisieren kaum beeinflusst wird. Wird diese Milch dann vertränkt, hat das Auswirkungen auf das Mikrobiom der Kälber. Ob dies jedoch eine mittel- bis langfristige Konsequenz hat, ist offen. Letztlich ist das Wegschütten der kontaminierten Milch in die Gülle auch keine gute Lösung», so Kaske. Das Pasteurisieren von Kolostrum hat zudem den Nachteil, dass die in der Biestmilch vorhandenen Antikörper, die für den Immunschutz der Kälber essenziell sind, durch die Erhitzung teilweise zerstört werden.

Das Pasteurisieren der Milch würde sich insbesondere für Betriebe lohnen, die ein Hygieneproblem haben und deren Milch infolgedessen sehr hohe Keimzahlen aufweist. Auch für Betriebe, die mit speziellen Infektionserregern wie beispielsweise Mycoplasmen zu kämpfen haben, ist die Pasteurisierung der zu vertränkenden Milch sehr sinnvoll. «Jedoch kämpft man dann nicht gegen das Problem, sondern gegen die Auswirkungen eines vorher verschuldeten Punktes», erklärt Raphael Graf. «Gegenwärtig wird die Milch in der Praxis nur auf wenigen Schweizer Betrieben systematisch pasteurisiert», ergänzt Kaske.

Beim Pulver-Wasser-Automat kann keine Vollmilch angesaugt werden.

Regelmässig und altersgerecht Milch vertränken

Eine gute Tränketechnik braucht also nicht zwingend eine eingebaute Pasteurisierfunktion. Wichtiger ist es, dass die Kälber ausreichend gesättigt sind. Dafür muss eine regelmässige und altersgerechte Milchmenge vertränkt werden. Weil dies mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden ist, entwickelt sich die Technik in Richtung automatisierte Fütterung.

Raphael Graf von der UFA berichtet in diesem Zusammenhang von einem automatischen Tränkesystem namens «Calfrail». Auf einer über den Boxen montierten Schiene fährt ein Roboterarm, an dem ein Nuckel angebracht ist, vollautomatisch zu den einzelnen Kälberboxen. Jedes Kalb erhält dann seine individuelle Portion Frischmilch oder Milchaustauscher. Dabei werden Daten zum Trinkverhalten, wie etwa die Anzahl abgerufener Rationen und die Trinkgeschwindigkeit, registriert und gespeichert.

Ist ein Wert auffällig, werden die tierbetreuenden Personen benachrichtigt und können reagieren. «Die Idee ist ziemlich interessant, weil sie eine enorme Arbeitserleichterung verspricht. Jedoch gibt es einige Haken. In Deutschland ist das Calfrail schon verbreiteter, weil die Kälber in der EU länger in Einzelhaltung gehalten werden dürfen als in der Schweiz. Zudem müssen einige Kälber pro Woche auf die Welt kommen, damit das System profitabel und ausgelastet ist», berichtet Graf.

Dieses System ersetzt die genaue Kontrolle der Kälbergesundheit nicht. Hier ist eine gute Tierbeobachtung gefragt, denn Landwirte und Landwirtinnen, die ihre Kälber gut betreuen, erkennen an deren Verhalten, wenn das Kalb nicht gefüttert wurde, selbst wenn der Roboter das Gegenteil behauptet.

Die automatische Fütterung wird auf vielen Schweizer Betrieben von Tränkeautomaten erledigt. Hier gebe es drei verschieden Typen, erklärt Graf.

Der Ad-libitum-Tränkeautomat wird in der Kälbermast eingesetzt: Kälber können so viel, wie sie wollen, am Sauger trinken. Die Milch wird mit der entsprechenden Trockensubstanz warm zubereitet und warmgehalten. Dabei kann es eine Wasser-Pulver-Mischung sein, oder die Pulverration wird ergänzt mit Vollmilch, Magermilch oder einer konzentrierten Nebenprodukte-Flüssigfütterung.

Der nächste Automat ist ein Kombi-Tränkeautomat. Kombi heisst in dem Fall, dass Vollmilch, Milchpulver und Wasser nach den eingestellten Tränkeplänen in der richtigen Dosierung vorbereitet an das individuelle Kalb verfüttert wird. Dabei erkennt der Automat über einen Transponder am Halsband, welches Tier im Stand ist, und bedient das Kalb individuell.

«Diesen Automaten sehen wir häufig bei den Geburtsbetrieben. Hier ist es auch gut möglich, die Aufzucht und die Mast am gleichen Automaten zu haben. Wir können bis zu vier verschiedene Tränkepläne einstellen», so Graf.

Der dritte Automat ist ein Pulverautomat: Grundsätzlich ist die Funktionsweise gleich wie beim Kombi-Automaten, ausser dass er keine Vollmilch ansaugen kann. Die Menge und Zusammensetzung des Milchpulvers unterscheiden sich zwischen Kälbern für die Mast beziehungsweise für die Aufzucht.

«Den Pulverautomaten installieren wir auch oft auf Geburtsbetrieben, die eine gute Milchqualität haben, deshalb sämtliche Milch abliefern und die Kälber mit Pulver-Wasser tränken möchten. Auch in der Muni- und Rindermast benötigen wir diesen Automaten, um die Kälber abzutränken», erzählt Graf.

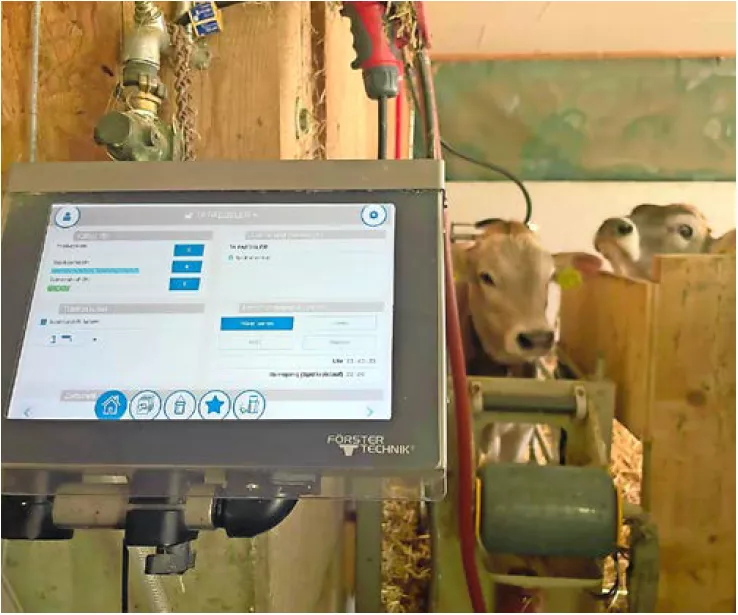

Eine Entwicklung, die in Bezug auf Digitalisierung und Automatisierung in der Kälberhaltung neu ist, ist der automatische Milchtransport vom Melkstand oder dem Melkroboter zum Tränkeautomat. So soll der Arbeitsaufwand reduziert und eine gute Milchqualität gewährleistet werden.

Durch einen Milk-Collector wird die Milch vom Roboter aufgefangen und mittels Druckluft über einen bis zu 100 m langen und 12 mm dicken Teflonschlauch zu einem gekühlten Tank im Kälberstall befördert. Nach jedem Frischmilchtransfer werden der Collector und die Milchleitung automatisch mit Wasser gespült und mit pulsierender Druckluft leer geblasen. Im Tank wird die Milch bis zur Fütterung bei vier bis sechs Grad Celsius zwischengelagert. Der nachgelagerte Tränkeautomat ruft die Milch bei Bedarf ab und bringt sie mithilfe eines Wärmetauschers mit Edelstahlspirale auf Trinktemperatur.

«Liegt ein Hygieneproblem vor, lohnt sich das Pasteurisieren.»

Martin Kaske, RGS

Der Kombi-Milchtank ermöglicht es, Vollmilch, Milchpulver und Wasser in der richtigen Dosierung zu mischen und zu füttern.

«Die Automatisierung erleichtert das Schleppen der Milch.»

Raphael Graf, UFA

Durch den Milk-Collector wird die Milch mittels Druckluft über einen Teflonschlauch zu einem Tank im Kälberstall befördert.

Quelle: Artikel aus "die grüne" Januar 2025; Text von Lisa McKenna